阿哲是位高一的男孩,成绩稳定,尤其在理科表现突出,常常是班上的前几名。从小,他就是个听话、配合度高的孩子,父母安排的课程与作息,他几乎都照单全收。然而,自从进入高一之后,妈妈开始觉得「有点不一样了」。

放学回家后,阿哲总是快速回房、关门、不再像以前那样主动分享学校发生的事。妈妈有时试着问他今天考得怎么样、和同学好不好,他多半只是点点头,说句「还可以」就结束话题。周末安排家族聚会或外出活动时,他也常用「我有功课」或「我想休息」婉拒,宁可窝在房里滑手机或戴着耳机听音乐。

妈妈一开始以为是课业压力大,试着端水果、泡茶进房找机会聊聊,但每次不到三分钟,阿哲就显得不耐烦,甚至直说「我想一个人静一静可以吗」。这样的反应让妈妈既无奈又担心。她偷偷问爸爸:「他是不是在学校有什么事没说?还是交了什么奇怪的朋友?」但爸爸只说:「青春期嘛,过一阵子就好了。」

面对曾经亲密的孩子如今变得沉默、疏离,妈妈感到既陌生又焦虑,不知道该怎么靠近他才不会被拒绝。她站在房门外,犹豫着该不该再敲一次门。

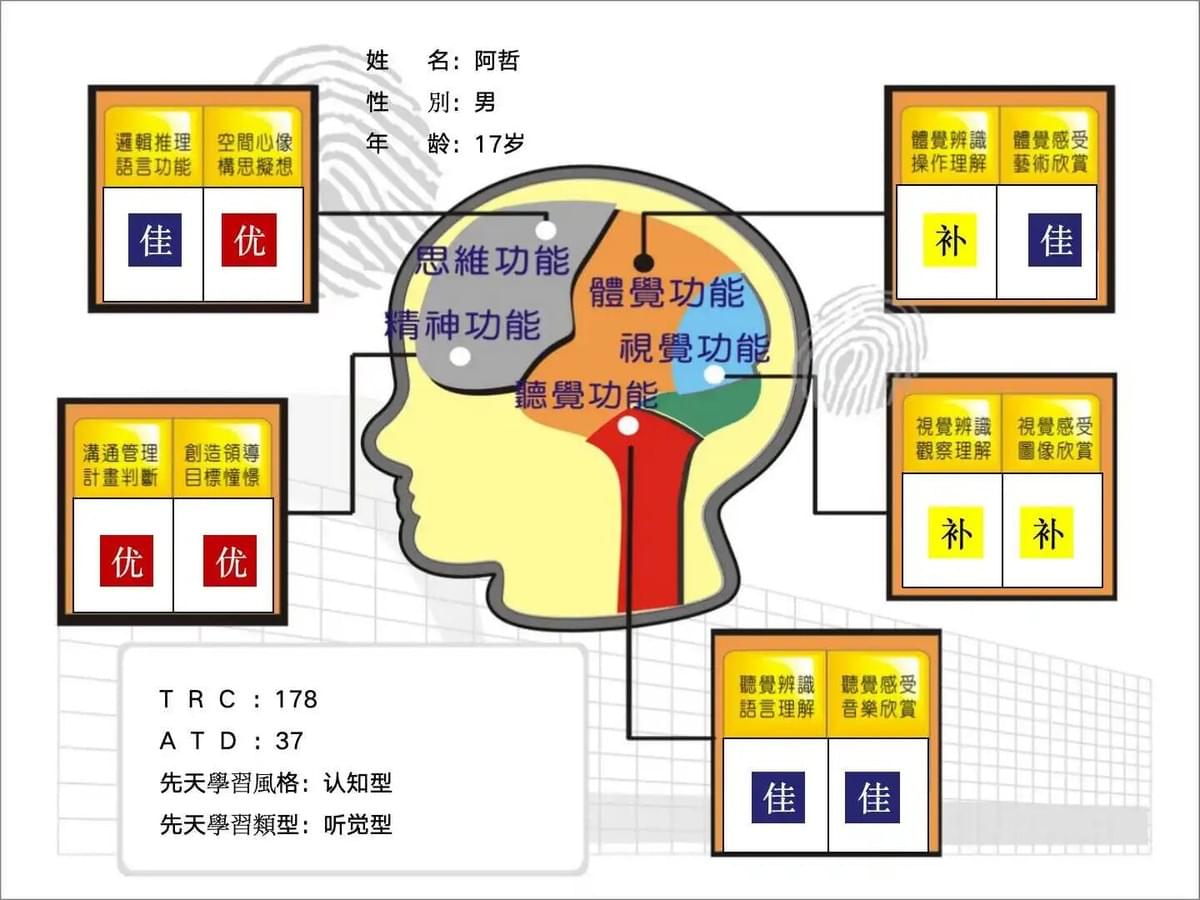

●超级认知型,自主性强、有强烈的内在逻辑,常对他人的观点进行理性过滤,行为不轻易受外在影响。

不想说话的可能原因:他对互动的期待是「理性、有价值的对话」,若感受到妈妈的关心只是情绪性探问或日常碎念,会选择关门自处。

●领导力与目标力优,具自主规划与决策能力,追求掌控自己的方向,对「被引导」或「被干涉」感到排斥。

不想说话的可能原因:若妈妈的话语常落在「该怎么做」、「我觉得你应该」等主导语气,他会感到被限制、不被尊重。

●体觉操控力补、视觉辨识补,对外在操作表达与细节观察的敏锐度较弱,表达情绪不靠肢体或眼神提示,容易被误解为冷淡或漠不关心。

不想说话的可能原因:即便内心关心家人,也不擅长主动拥抱或制造亲密时刻,妈妈可能会觉得「孩子没感情」。

●听觉辨识与音乐感受力佳,对声音语气与情感调性敏感,可以透过音乐作为情绪出口或内在纾压。

不想说话的可能原因:他习惯用听觉内化世界,但家中常是视觉(表情)或语言(关心)主导的沟通方式,导致他退居自我空间。

●敏感度 37中高敏感型,对语气、情境、他人情绪感受较细腻,内在容易过度反思。

不想说话的可能原因:即使妈妈语气并无恶意,他也可能过度解读为「不被理解」、「被期待要听话」,导致防御或逃避。

老师,我也不知道该怎么办了?要更加关心他、多问问呢?还是冷处理呢?

阿哲妈妈,你好,根据阿哲的《多元智慧优势测评》报告来看,建议如下:

- 少「关心式追问」,多「议题式对话」,可从时事、专业领域、未来目标等角度进行互动。

- 问句改为:「最近你对OO主题有什么看法?」而非「你怎么都不跟妈妈说话?」

- 问方式以「征询意见」取代「指导建议」:如「如果是你安排这件事,你会怎么处理?」

- 避免干涉细节,多肯定他做决定的能力与思路逻辑。

- 不强求肢体互动或热络响应,改以「任务合作」创造陪伴机会,如:「帮我研究一下这个活动怎么报名」「你选个路线,周末我们去走走」

- 透过「一起做事」而非「正面谈话」达到情感交流。

- 可以从音乐切入亲子互动:「这首歌最近很红,你觉得好听吗?」或一起听歌、看音乐性的节目。

- 使用语音消息方式传递关心,比文字或面对面更让他感到自在。

- 关心的语气要更柔和,减少命令或纠正语态,例如将「你怎么都这样」改为「你是不是最近压力大?妈妈在这里,有需要可以说。」给他空间,不强求「说出口」,可用留言纸条、文字讯息保持情感链接。

结语

结语

在青春期的门坎上,孩子开始把目光从家庭转向外部世界,语言渐趋沉默,行为却在悄悄宣告:我正尝试成为独立的自己。这段转折并非成绩好坏决定,而是大脑前额叶与情绪系统同步重塑的结果——他们需要大量的「内在对话」来整理自我认同,因而暂时关上与父母的「公开频道」。

对父母而言,这种忽然的疏离像失语症,容易引发担忧与误读:是不是变叛逆?是不是不再爱家?其实,少说话并非拒绝连结,而是孩子在学习管理复杂情绪与多重角色的功课。他们将精力投注于同侪互动、课业竞争、未来想象,家庭若仍用儿童时期的方式靠近,往往只换来关门与冷响应。

学习心理学提醒我们:自主感与被接纳感,对青春期同样重要。父母要做的,不是急着敲开孩子的门,而是更新自己的配备『练习先听后问、先认可后建议』;在孩子愿意开口时,暂停评断,给出专注的眼神与耐心的沉默。当对话空间足够安全,孩子才愿意摊开那些混乱的情绪草稿,让大人参与修正。

接受并非放任,而是承认孩子正在发生变化,承认他们有权试错。调整彼此的互动节奏,把「被说服」的期待,转为「被理解」的承诺;把「立即解决」的焦虑,转为「陪他探索」的耐心。如此,孩子在筑起独立堡垒的同时,也会知道:家,依旧是随时可回的安全港。