小义一回到家,总是急匆匆地冲进房间,打开计算机开始玩游戏,彷佛那是他一天中最放松的时刻。妈妈试过许多次想要改变这个习惯,却总是碰了壁。

每当她站在门口轻声呼唤:“小义,关掉计算机,来吃饭吧。”

小义不是假装没听见,就是回一句冷冷的“等一下。”

若催促多了,他还会带着情绪地说:“不要吵我!”

紧接着重重关上房门。

看着孩子沉迷在虚拟世界,学习成绩也逐渐下滑,妈妈的心情从焦急转为无力。忍不住情绪爆发时,她大声责备:“就是因为天天玩计算机才考不好!”

小义却响应得毫不在意,甚至脱口而出:“我头脑不好,是遗传的!”

这一句话像利箭般刺痛了妈妈的心。

近来,母子间的对话总是充满了火药味。妈妈想靠近,却似乎被一道无形的墙挡在外面。即使她努力冷静沟通,只要提到游戏或功课,小义就迅速关起心门。

日子一天天过去,妈妈感到无比焦虑,也深深困惑:该怎么走进孩子的世界,重新搭起那座快要断裂的桥呢?

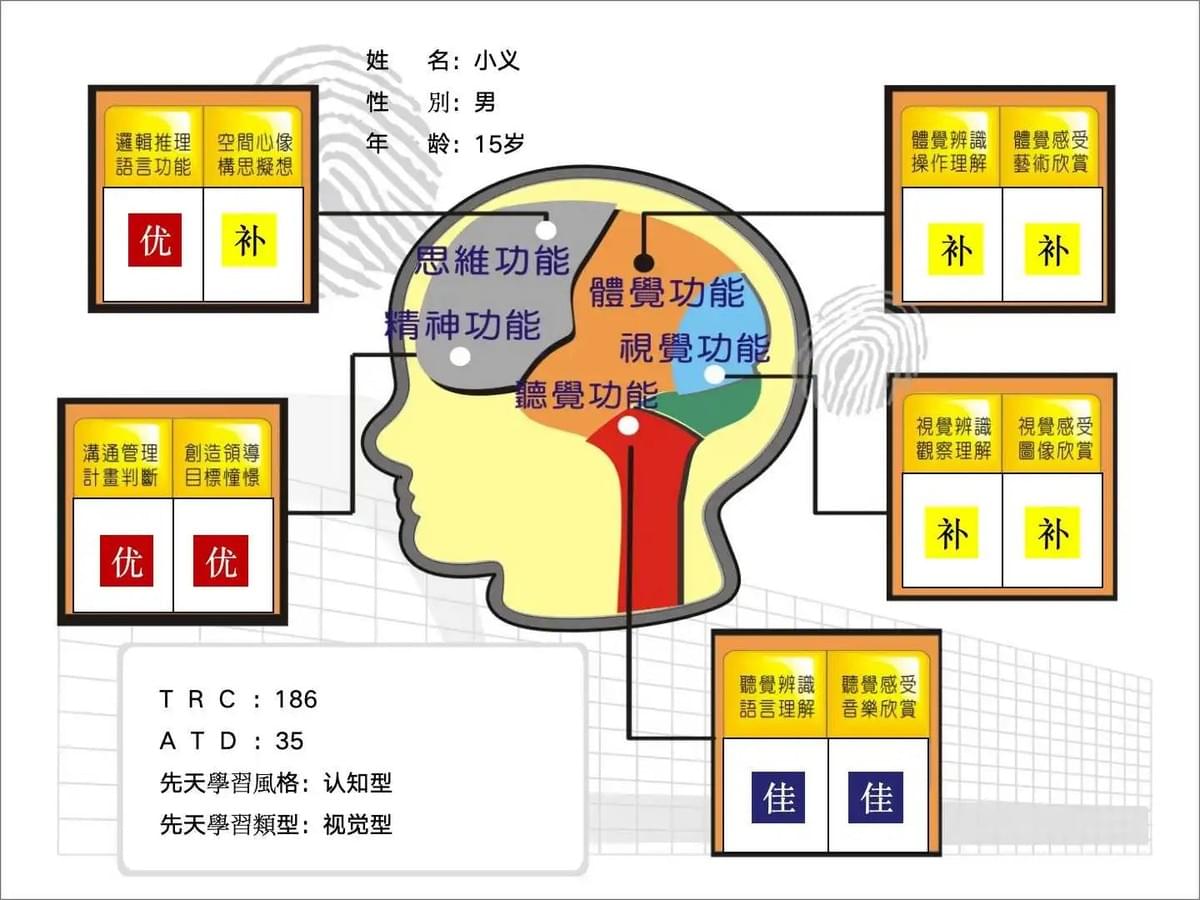

●小义沟通管理、创造领导优,他内心有想达成事情的强烈驱动,可喜欢从「表现自己」的角度,进行计算机技能引导。

●态度不佳、口语好、会顶嘴、又正逢青春期、情绪数值为高敏感的孩子,父母别急着正面交锋,先稳住自己的情绪,青春期的孩子口才好,情绪上头时又容易「逞一时之快」,如果家长情绪也立刻上来,往往只是互相伤害。

: 老师,到底应该怎么做,才能修复跟孩子的关系呢?真的很担心他的学习成绩,该怎么提升呢?

小义妈妈,你好,根据小义的《多元智慧优势测评》报告来看,建议如下:

1、 帮他设立清楚的阶段目标,比如:「完成一个小型游戏介绍PPT」、「做一部自己剪辑的游戏影片」,让计算机成为挑战自我、展现成果的平台。

2、可以设计成「小作品成果墙」、「阶段性任务列表」,每完成一个小目标就记录或展示出来,让他感觉自己越来越靠近更大的目标。

3、 从「兴趣→技能」自然转换, 不直接压制游戏,而是借力使力。

例如:喜欢打游戏引导学习做游戏纪录剪辑;喜欢电竞世界引导学习简单的影音剪辑、直播架设;喜欢虚拟社交引导练习在线沟通与管理

4、把玩计算机从纯粹的「消耗」转成「创造」,而不是直接打压。

5、 听到顶嘴时,先深呼吸,暂缓响应,可以用一句:「我听见了,我们等会儿再说。」先冷却气氛,避免正面冲突升级。

分清楚「情绪」与「内容」,聚焦真正要处理的问题

6、不要只纠结态度,试着听出背后的讯息,顶嘴时,孩子的态度可能很差,但话里有时其实藏着真实的不满或需求。

父母需要这么说:「你是不是觉得太累了?所以才不想马上做?」

这样才能真正回到问题本身,避免每次都变成情绪对撞。

7、青春期孩子需要感受到界线清楚,但又不能靠情绪勒索或威胁。设定清楚又一致的底线,坚持原则但不情绪化。

比如:事先约定好规则(如尊重基本礼貌、完成基本责任),一旦踩线,冷静但坚定执行后果,例如「讲话不尊重,今天晚上的手机使用时间扣除30分钟」。

8、最后,如何借助报表数据给予学习方向建议如下:

思考力强: 能够分析、推理、组织讯息,很适合处理信息逻辑、规划流程、简单的策略设计。

听觉型+认知型,透过「听」来吸收讯息容易,对讲解式学习反应好。

- 空间能力补,复杂的3D绘图、视觉设计细节较弱,不适合走重绘图的路线。

计算机兴趣强,有内驱力,适合在「计算机相关但偏逻辑/操作/管理类」领域深耕。

- 另外,已是中学3年级成绩中后,要在短时间内提升分数考进普通高中较为困难,适合就读的高中职科别建议如下:

1. 信息科、信息应用科、网页设计科;

信息操作+系统规划+数据处理,需要逻辑清晰、有耐性,符合他的逻辑推理优势。

2. 数字科技应用科、智能生活科技科;

结合科技与实务应用,重逻辑思维、流程操作,适合他条理清晰、推理敏锐的特性。

3. 商业经营科、营销企划科;

沟通管理+创造领导+逻辑推理优,能把事情规划好、简报好,也能负责活动流程设计、数据报告撰写,非常适合走商业管理路线

結語

結語

在越来越多家庭里,我们看到类似小义的身影。

一个正值青春期的孩子,与父母的对话越来越少,与计算机屏幕的链接却越来越深。

每一次关心,都演变成争执;每一次提醒,都换来冷漠或顶撞。

父母焦虑地看着孩子的成绩下滑,心急如焚,却又无力改变现状。

面对即将到来的中考,这样的家庭问题变得更尖锐:

成绩不上不下,兴趣偏偏集中在计算机和虚拟世界,继续传统升学之路似乎困难重重,转向职业高中又充满疑虑和不甘。

但也许,我们可以换一个角度思考。喜欢计算机,不见得是坏事。

那可能是孩子面对现实压力时,所找到的一条喘息之路;

也是他对未来潜在兴趣和能力的一种初步展现。

对于这类型的孩子,如果在中考后转向职业高中,选择信息应用、多媒体设计、数字科技等方向,

不仅可以延续他们对计算机的热情,还能将这份热情逐步引导成为具体的专业技能。

而且,相比于继续在传统升学体系中挣扎,进入适合自己的领域发展,

反而更能唤回孩子的自信,重新建立他们与父母、与世界的连结

当然,转向职校并不代表放弃。

它是另一种形式的出发,是根据孩子的特质和兴趣,重新找到一条能走得稳、走得长远的路。

对父母而言,更重要的是放下比较与焦虑的心情,不要再把升学视为唯一的成功标准。

要看到:孩子需要的,不是被贴标签的未来,而是能在自己的节奏中成长、在自己的领域里发光的机会。

与其继续在冲突与压力中彼此消耗,不如试着重新认识眼前的孩子

一个正在努力寻找自己位置,渴望被理解的少年。

计算机屏幕不必是隔绝亲子的墙,职校也不必是无奈的退路。

它们,都可以成为新的起点,「转个弯,孩子依然可以走向属于自己的光。」

只要我们愿意打开心,给孩子另一种被看见、被成就的