小宇是一名10岁的小学三年级男孩,体格壮实、动作灵活,在学校里原本是大家眼中的「小队长」,但近半年来却频频因「打人事件」成为班导师的常客。从一开始的不小心推挤,到后来的明显出手,小宇的行为渐渐引起老师与家长的高度关注。

妈妈几乎每个月都要被学校「请来一趟」,不是因为小宇与同学发生冲突,就是被反应他在课间打了别人。每次妈妈到学校处理时,小宇总是一脸不悦地低着头,嘴里嘟囔着:「是他们先讲我坏话的」「我只是想抢回我自己的东西」。当老师试图引导他说明来龙去脉,小宇往往话没说完就情绪上来,声音提高、语速变快,甚至动作激烈,让老师难以掌控现场。

妈妈感到非常挫折,她明明每天叮咛孩子要有礼貌、要忍耐、有问题用说的,但小宇却总是「听不进去」。在家时,小宇也时常对妹妹大吼,甚至抢东西,妈妈多次试图和他谈,但小宇总是说:「你都不懂我」。面对孩子一次又一次的出手与误解,妈妈无奈地说:「我也不想一直来学校道歉,但我真的不知道怎么做才好。」

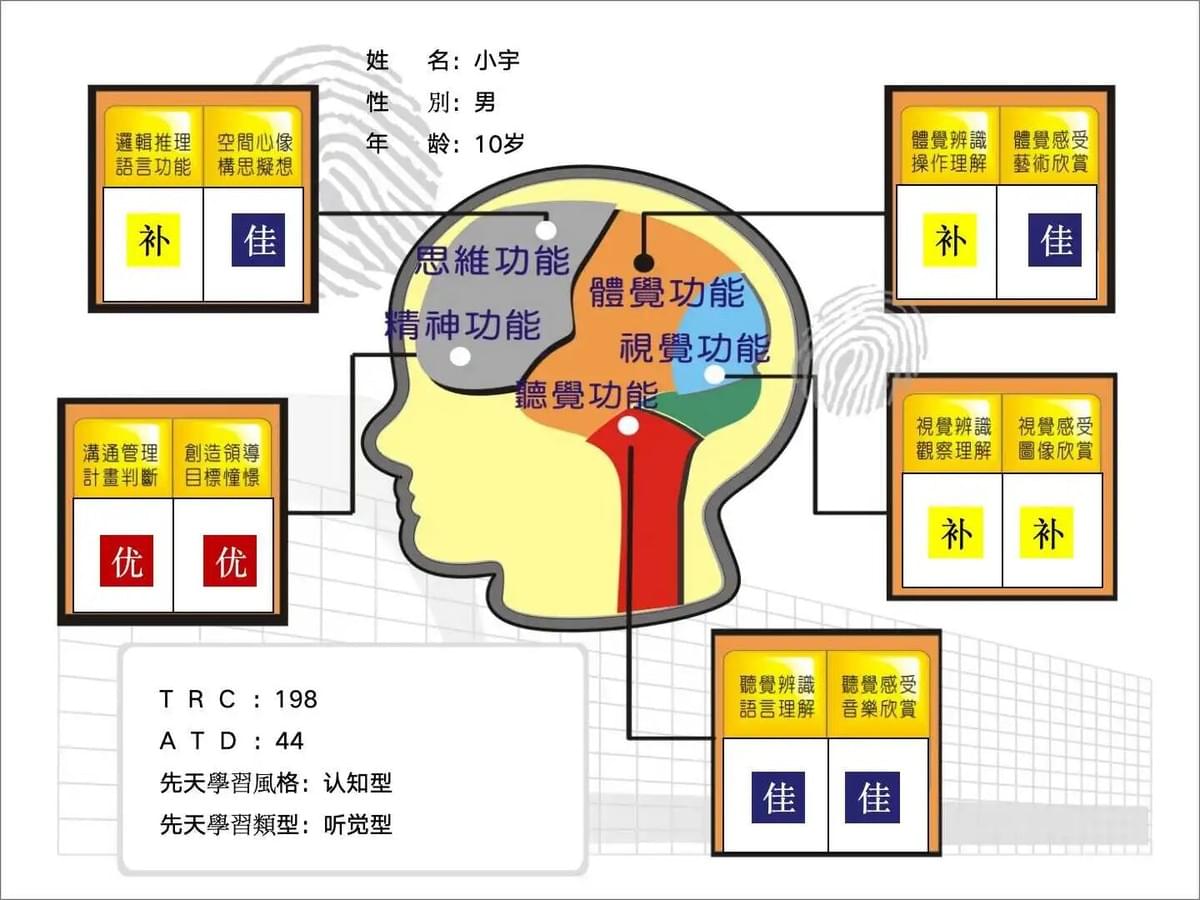

●人际/领导力优,竞争意识强、好面子;被挑衅时担心「领袖威信」受损,以武力维持优势。

●逻辑力/表达力补,生气时语言组织更乱,说不出理由急于用行动捍卫自尊, 打人变最直接。

●听觉辨识/聆听力佳,能迅速听出细微嘲笑、语气变化过度聚焦负面声音,觉得被冒犯,瞬间情绪拉升。

●敏感度 44(低敏感型),对情绪升温与肢体距离的预警较迟钝等察觉时,怒气已满格,只剩「动手」快速纾压。

●认知型性格,强调公平与规则,遇到挑衅就启动「纠正」模式;若对方不服从,易升级为肢体制裁。

: 老师,我实在是没办法了,请问应该如何引导孩子呢?

小宇妈妈,你好,根据小宇的《多元智慧优势测评》报告来看,建议如下:

- 和解任务:在家里玩些游戏,指定他在游戏冲突后负责调停。

- 团队挑战赛:用合作取胜的活动,让他体验非对抗式领导。

- 奖章制度:「赢的是理,不是气」每成功用沟通解决一次冲突即奖励。

- 情绪句型练习:「我觉得 __,因为 __,所以我希望 __」。

- 冲突记事簿:先写或画,再口头复述,强化说话顺序。

- 「说出口比出手快」口诀+家长实时提示。

- 录音回放:模拟同学对话,教他辨认「真的针对」与「无意的玩笑」。

- 设「三秒默念」:听到刺耳话→先默念 1‧2‧3 才回应。

- 练习「把语气讲出来」:先说出自己听到的语气,再讨论是否误解。

- 情绪温度计:每天睡前回想「怒气从几度升到几度」。

- 「停-看-呼」提示卡:停下动作-观察感受-深呼吸 3 次。

- 用运动前热身比喻:情绪也须「暖机」,帮他理解提早察觉的重要。

- 换位思考卡:每天抽 1 张「如果我是他…」情境演练。

- 冲突脚本分解:事后用图解流程,找出「情绪转折点」。

- 设定「理性胜利」 :以说服而非动手作为赢的标准。

结语

结语

每一次孩子的出手,对成人而言,或许都是一场「不得不面对的风波」;但对孩子来说,可能只是他还不懂怎么说出自己情绪与委屈的方式。动手,虽然是行为表现的「结果」,但背后往往藏着孩子无法处理的情绪、缺乏表达的语言,或是不被理解的感受。

许多家长在面对孩子的攻击行为时,第一时间总会用「制止」或「惩罚」来响应,期待行为立刻停止。可是,若只看见表面的行为,而没有深入看见孩子内在的混乱与无助,那么孩子就可能一再用错误的方式来「喊话」:我生气了、我受伤了、我不知道怎么办了。当孩子感觉到他的情绪无人理解、他的想法总是被压制,他最终可能选择用手而不是用口,来说话。

从心理层面来看,孩子在成长过程中,需要学习情绪辨识与情绪调节,也需要一个稳定的、安全的环境,让他可以被允许有情绪,而不是被否定有情绪。当孩子的行为偏差愈来愈频繁时,这往往不是孩子变坏了,而是他内在的压力已经超出所能负荷的范围。孩子的攻击性,常常是他用来保护自己的一层外壳。

教养的本质,不是控制孩子的行为,而是说明孩子学会认识自己的情绪、找回内在的秩序。在孩子出手之前,如果我们愿意花时间去倾听他背后的委屈、帮助他练习说出情绪、建立互动中的界限,那么这些看似棘手的行为,才有机会逐步缓解。

孩子的手,从来不该是用来攻击的工具,而是应该被牵起、被引导,学会怎么与人相处、怎么与自己对话。理解,是所有教养的起点;唯有理解,才有改变的可能。

艾爾發皮紋讀書會